午後から雪の予報

急ぎ百合の元気な緑にビニール袋をかけて

今のうちにと花たちを摘んで

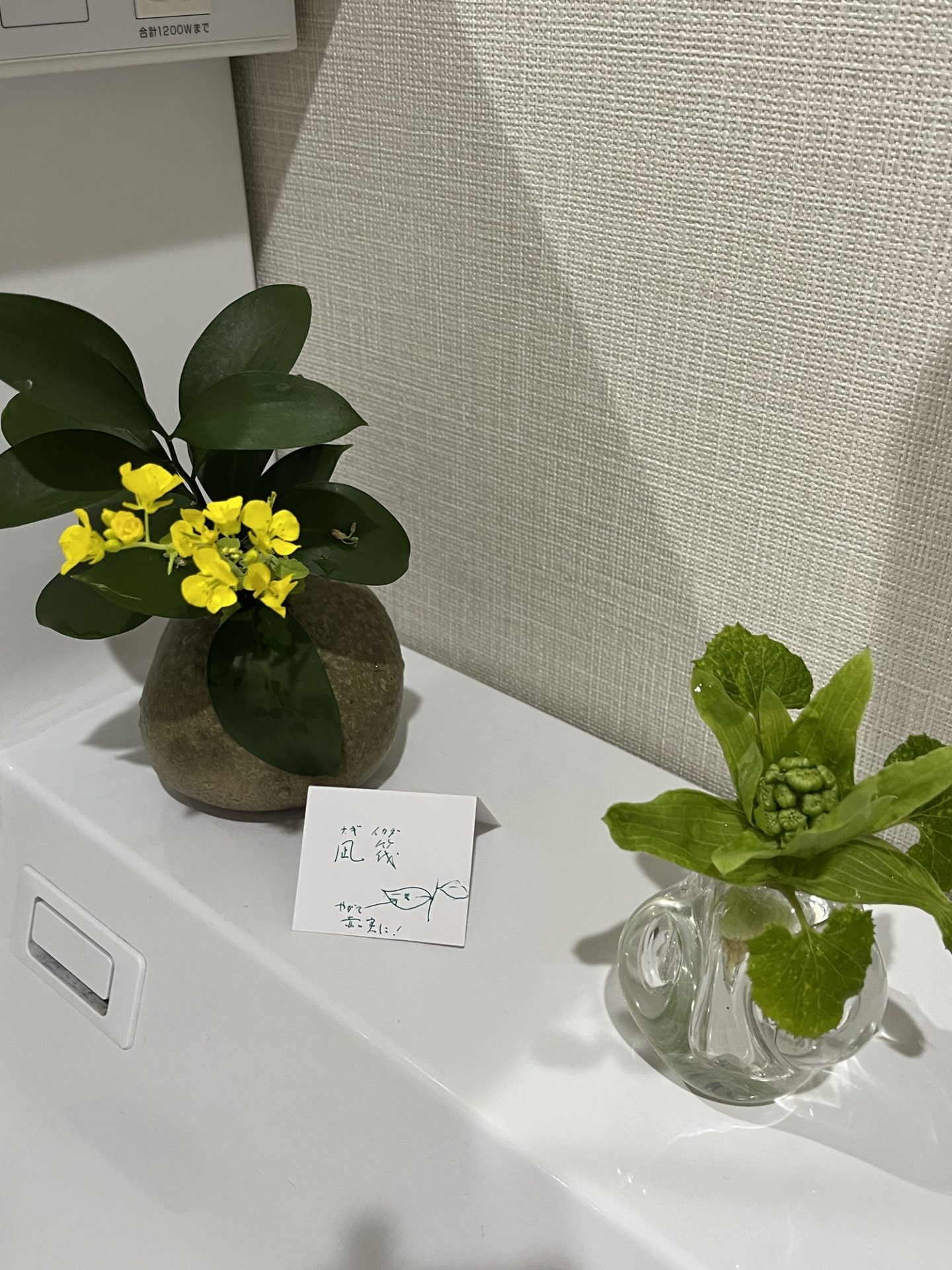

今日のサロンイベント

関東学院学生さんのゼミのための部屋のしつらえ

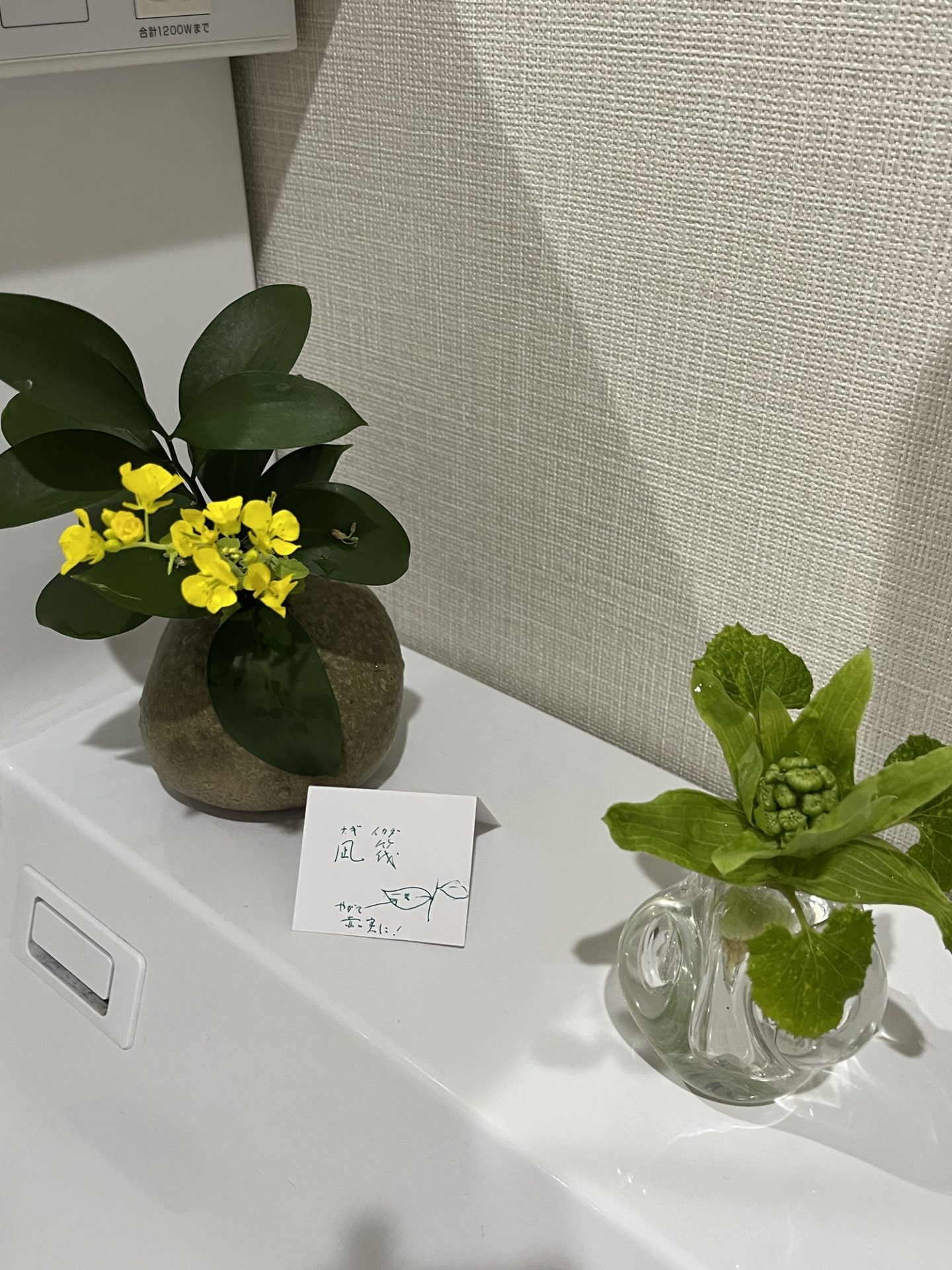

次は、仕事部屋にも残った花たちを

春が待ち遠しい!

準備オーケー👌

急ぎ百合の元気な緑にビニール袋をかけて

今のうちにと花たちを摘んで

今日のサロンイベント

関東学院学生さんのゼミのための部屋のしつらえ

次は、仕事部屋にも残った花たちを

春が待ち遠しい!

準備オーケー👌

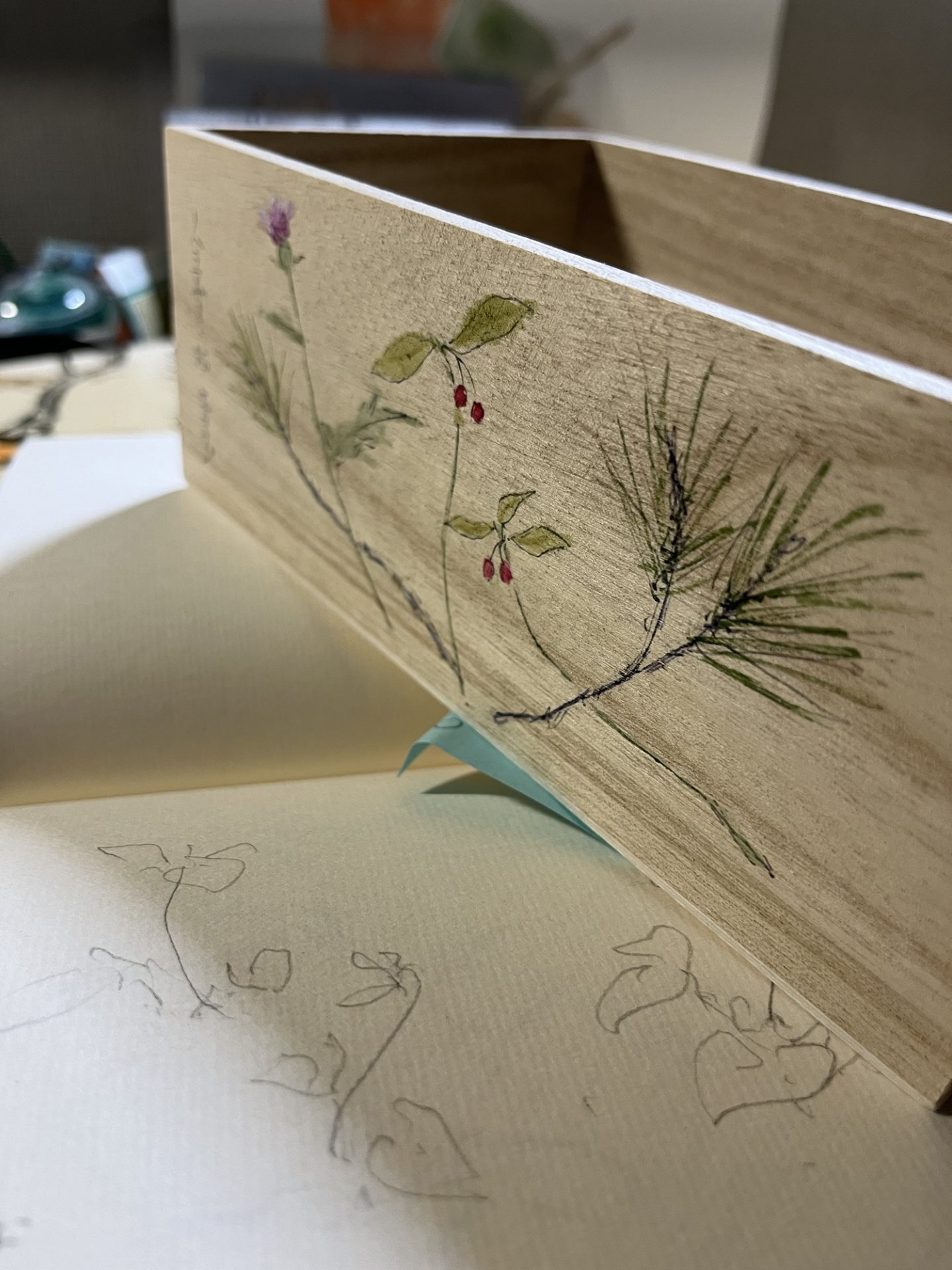

もうすぐ刊行。

ジュニアポエムの新刊

30年前の著者が初めての画家さんをお連れして、第二弾の仕上げの打ち合わせ。

八幡宮のお参りを済ませて来ましたと。

再校を机に広げて楽しくチェック。お話にも花が咲くので、あとはじっくりご自宅で赤字入れを。

キャリア豊富な年輩の著者の話に、敬意の眼差しで耳を傾ける画家さん。

この絵、子供目線で子どもが喜びますねと感じたことをつぶやくと、

この詩を口ずさみながら描いていると小学生の子どもが、花も描いて、リスも… って。

母子の息づかいが伝わるあたたかい本になりそうです。楽しみー。

ふと見るとこんなに愛らしい

裏山のトンネルの上に誰の目にも触れずに姿を終える運命だった

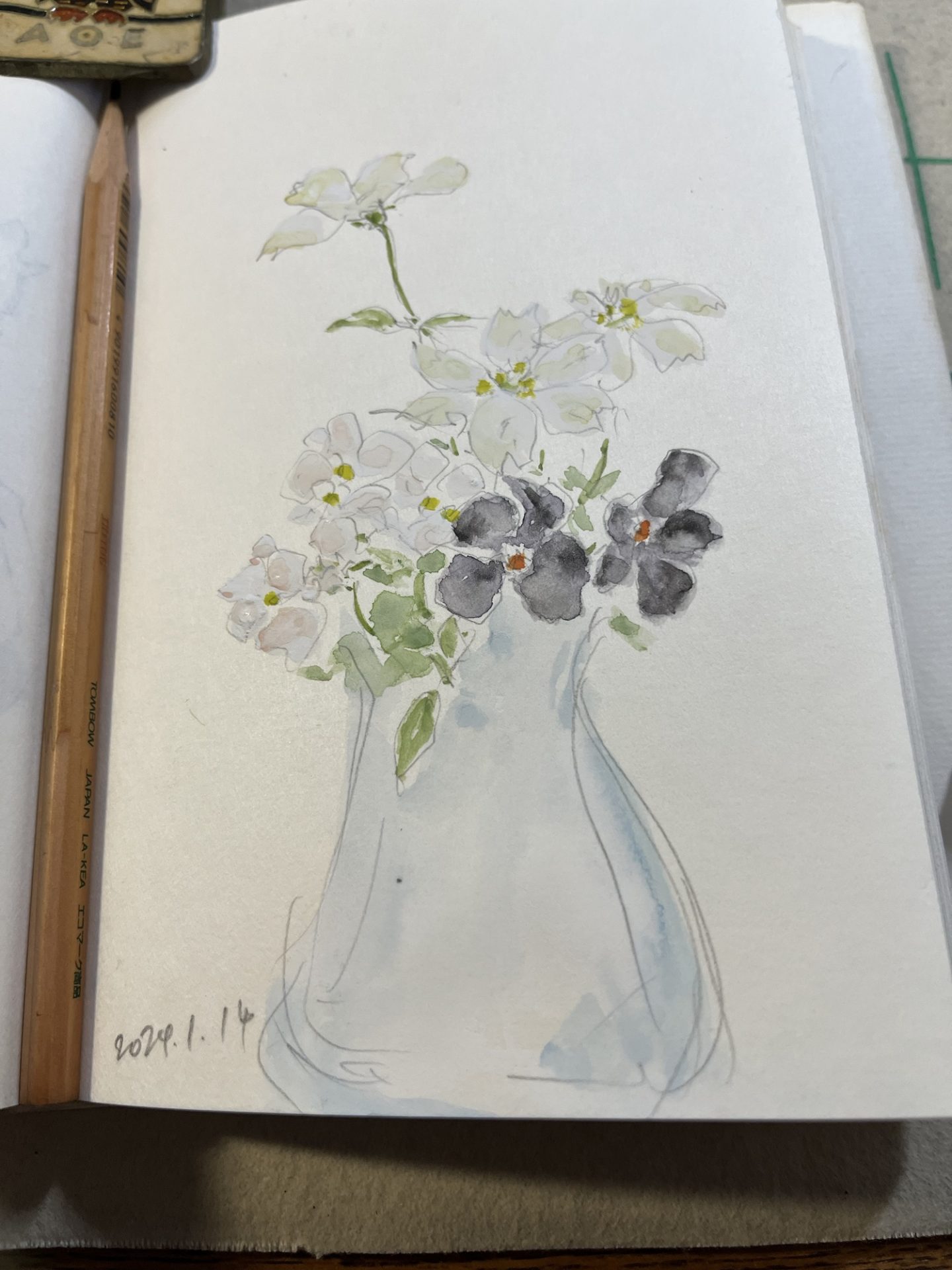

仕事終えたらスケッチさせてね

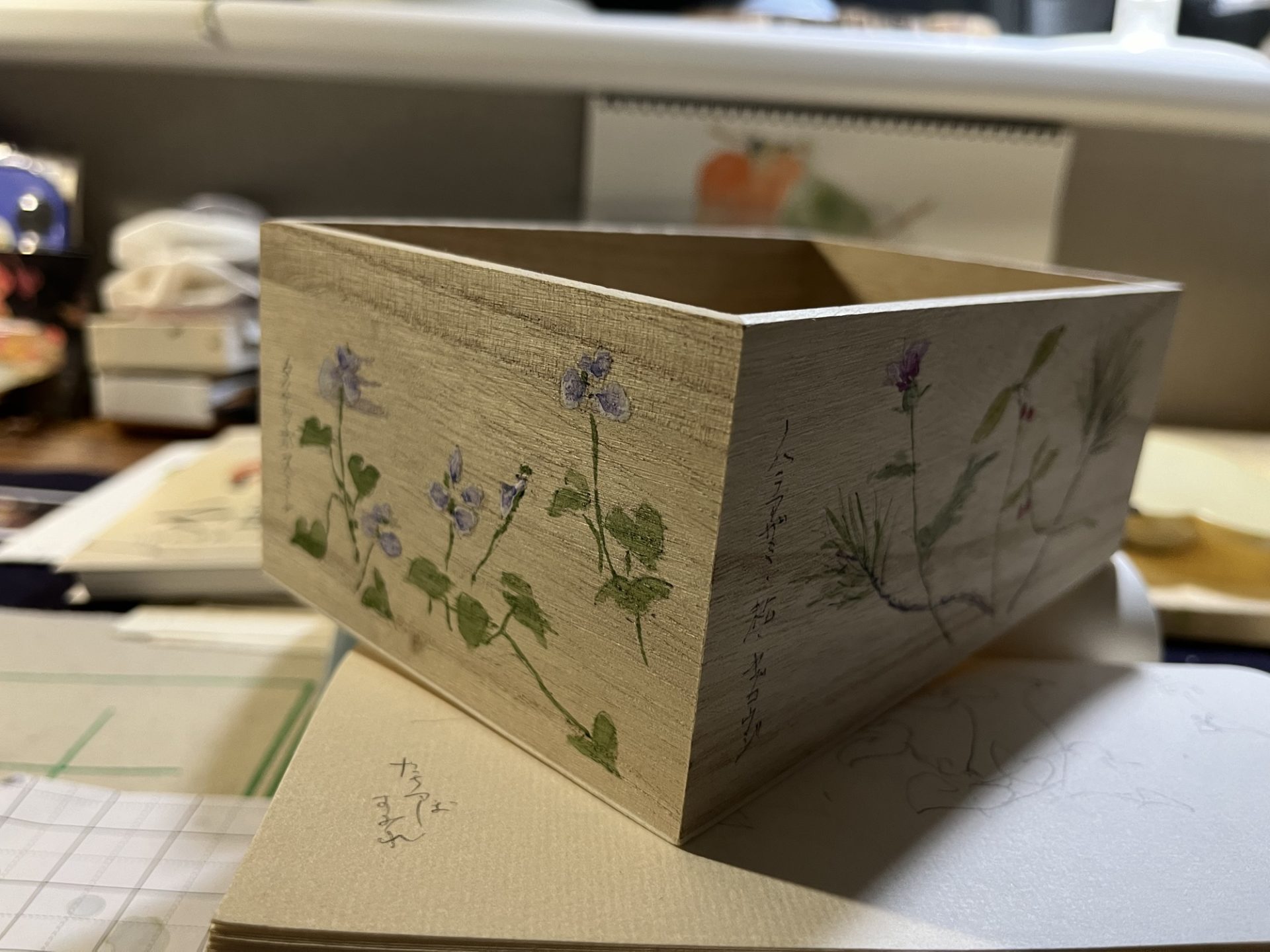

お茶をたしなむ妹に頼まれて小さな箱に好きな野の花を描いた。

名前の通り 毎年、不思議な気合いで励ましてくれます。天使ってほんとにいる!

昨秋の私、人生をかけたライフワーク「絵巻万葉ものがたり」の発表で、その後の沙汰がないのが気になって…と、年始のお客様。心底ありがたいと頭が下がります。

彼は数年前、突然の大病を奇跡的に克服し、リハビリも励み、ついに杖なしの元気な姿で玄関に姿を現しました。

私は、ちょうど数日ぶりに仕事場に復帰して、幸いご挨拶ができました。お察しどおり、気が緩むとはこういうことか、正月客が次々帰ると、その夕方から喉がゼーゼー。情けなくもずっと伏せて過ごしていました。

生きること 目標をもつこと 小さくも大きくも 何かしら目の前にニンジンは大切 と痛感した日々でした。

明日はかまくら学府の講座。寒空の中参加されるかたにせめてやさしい花のごあいさつを

祈りの絵筆

2024年1月13日(日)の読売新聞一面サンヤツに出稿した広告中の作品に誤植がありました。

誠に申し訳ございません。

ここに深くお詫び申しあげます。

『大分弁俳句集2ーこん坂をのぼりきったらー』油布晃 俳句

正:こん坂を蟻ん強さじ這い上がる

誤:こん坂を蟻んじ強さじ這い上がる

申し訳ございませんでした。

銀の鈴社:取締役編集長 西野真由美